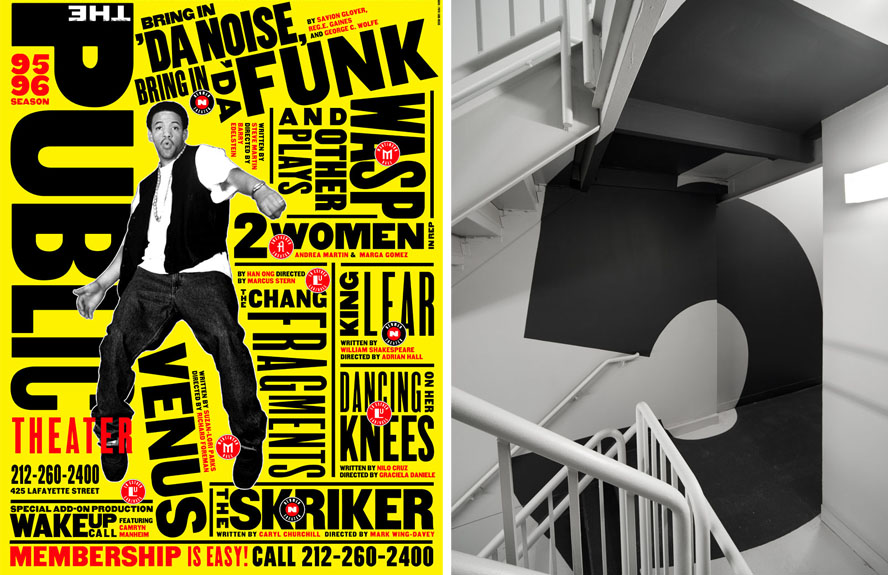

采訪:Tina?Essmaker?+?Ryan?Essmaker?_?譯者:梁宇君/AD110?_??圖:Paula?Scher/Pentagram(五星設計聯盟),這是迄今為止?Paula?Scher(薛.博蘭)最為詳盡的采訪,從學習經歷到工作,從工作談到生活,方方面面,詳而俱到,可以多緯度了解這位在全球設計界叱咤風云的女豪杰!

Paula?Scher(薛.博蘭)作為?Pentagram(五星設計聯盟)最為資深的合伙人之一,在七十年代開始即在費城泰勒藝術學院及哥倫比亞唱片公司擔任藝術總監;1984年與朋友創辦Koppel?&?Scher設計公司,在1991年加入了?Pentagram,她的作品多不勝數,諸如Windows?8全新視覺系統、彭博社、可口可樂、花旗銀行、博士倫、紐約現代藝術館、大都會歌劇院、紐約愛樂樂團等等,創作范疇包括了視覺形象、包裝、書籍、雜志、展覽、空間…由于她卓越的成就,影響并引領了美國平面設計的發展,紐約藝術指導俱樂部(NY.ADC)頒予了她Hall?of?Fame成就獎成為名人堂的成員之一;2001年更被美國藝術研究院(AIGA)授予AIGA?Medal獎章,這是國家對具有杰出成就與貢獻的最高榮譽。Paula?在庫柏聯合學院、耶魯大學、泰勒藝術學院的視覺藝術學院任教超過20年。她是ADC名人堂成員之一,曾獲獎項包括美國國家設計大獎、AIGA大獎、TDC大獎等。

更多?Paula?Scher(薛.博蘭)?資料延伸閱讀,可訪問:

![]() Paula?Scher?談海報設計:品味“方寸精彩”

Paula?Scher?談海報設計:品味“方寸精彩”

![]() Windows?8?革新的形象設計?by?Pentagram?(Paula?Scher)?

Windows?8?革新的形象設計?by?Pentagram?(Paula?Scher)?

步出切爾西公寓樓,Ryan和我向Pentagram地處第五大道的辦公室走去。我們將要采訪設計界的標志性人物Paula?Scher,這不是我們第一次有這種感覺——“哇,這真的要發生了!”雖然我們已經采訪了不少設計師,但有機會和Paula這一當代傳奇人物坐下來面對面聊天,依然感覺不太真實。我們甚至有點緊張,雖然我們沒有理由緊張。Paula風趣迷人,沒有架子,把她從事平面設計、并最終到紐約闖蕩的經歷娓娓道來。讓我意外的是,Paula并不清楚自己的每一步要怎么走。和我們一樣,她為一份歸屬感而抗爭,甚至對象是她的家人。可是不論環境如何惡劣,她始終堅持自己的理想。最終,她進入了創作的全盛時期,以高質多產的設計塑造了我們對設計的理解——而她并不會就此止步!細讀文章,希望她的話會令你受到鼓舞:在尋找自我的路上也許會遭遇失敗,但沒有關系,這是成長的代價。——?Tina

Tina:請說說你成為一名設計師的職業經歷。

Paula:從小我就很喜歡畫畫。我有一個很不快樂的童年,畫畫是我躲進房間里獨處的理由。我現在也還是那樣,這也是為什么我現在還畫畫的原因。畫畫是我逃避的方式,讓我好過一些。如果我真的很快樂,便畫不出好畫,哈哈。

念高中的時候,我在科科倫藝術設計學院上周末藝術課,但我沒和別人提起,因為這不是一件值得炫耀的事。后來有點改變,我當上學校宣傳主席,并為學校設計了所有舞蹈海報和活動海報。

1966年,正值美越酣戰,我考上了泰勒美術學院,在那里自我終于得到釋放。當時我想將來一定要成為一名畫家,但我畫畫實在不出挑,所以我想嘗試點別的。制陶我做不來;五金設計課上我把手指都弄脫臼了;我的手指差點卷進印刷機里。看起來我什么都做不好,但在大三的時候,我發現了平面設計這個領域。

1970年在泰勒畢業后,我去紐約發展。我的第一份工作是為兒童書籍設計內頁。后來,我在CBS唱片公司的市場推廣部門找到一份工作。那時候,市場推廣部并不被看好,大家會認為在唱片封面設計部的設計師要比市場推廣部的略勝一籌。為了獲得設計唱片封面的機會——這也是我真心想做的事情——我離開了CBS,轉投Atlantic唱片公司,因為他們把市場推廣和封面設計放在同一個部門里。在Atlantic工作了一年后,即被CBS聘為美國東岸藝術總監。25歲那年,我以新的職位重返CBS。

接下來的10年,我在CBS工作,每年負責監制150個唱片封面。我的設計可以理解為是從大眾化角度出發的:我做一些可以與流行文化交織在一起的設計,目標是讓人們光看封面就想買這張唱片。這種想法從那時起一直貫穿我的所有設計。從我現在做的品牌識別和環境平面設計里,你也能找到當年我做唱片設計的影子。早期打下的基礎對鞏固我對事物的想法非常重要,不管風格和技術如何改變。人們常常說平面設計是轉瞬即逝的,事實并非如此。老的設計依然可以在主流設計界中找到,很久以前設計的作品對我們依然有影響。現在還有很多人記得我在38年前給Boston樂隊首張專輯設計的封面,讓我很震驚。

我從唱片業學到的另一點是如何展示我的作品。歌手和唱片公司有封面設計協議,因此我的設計一定要讓他們過目,直到他們滿意。于是,我很早就學會了如何向別人解釋自己的設計意圖,如何令別人贊同我的想法。如果我沒學會推銷自己的作品,我就沒有機會把我的作品展示給世人。無論我做些什么我都謹記這一點。

1982年,我最終選擇離開唱片行業,和我在學校的好朋友Terry?Koppel成立了一家公司。Terry是一名雜志設計師。我們的公司Koppel?&?Scher既做編輯設計也做包裝和封面宣傳推廣。我們一起共事了7年,直至1990年第一次海灣戰爭爆發。那段時間,經濟蕭條,我們突然間接不到雜志設計的工作。Terry在《Esquire君子雜志》找了一份工作。接近一年的時間里,我獨力支撐公司的營運。這時候,Pentagram的合伙人Woody?Pirtle來到我的工作室,問我有沒有興趣加盟他們的公司。于是1991年我加入了Pentagram,23年來我一直留在Pentagram。

Tina:有沒有試過突然頓悟,覺得自己今后要成為一名設計師?

Paula:除了設計,我做的每一件事都是失敗的。小時候,除了美術其他我都學不好。最初的時候,我骨瘦如柴;后來我又成了大胖子;我的頭發從來都是亂蓬蓬的;我從來都不是個受歡迎的小孩。但我是一個合格的學校小藝術家:那是我第一次找到屬于自己的位置。

大學第二年快要結束的時候,我認識了學校的老師Steve?Tarantal,他后來擔任費城藝術大學的校長。他給大二學生上平面設計課,這和我大一時上的基礎平面設計班很不一樣。大一課程教授的是巴塞爾式設計,也就是說要裁剪紙片,將其拼合在一起,在頁面上擺好。我不喜歡這種模式,因為這需要一雙靈巧的手,而我做事毛毛躁躁的,哈哈。上Tarantal的課時,他沒讓我們在頁面上移動紙片,他強調的是設計創意——這我可不缺!我可以實踐自己想到的點子,實在妙極了,而且,我還不用擔心手工藝的問題——好的創意讓我有成就感,手藝也隨之長進起來。

Tina:一路走來,有哪些人成為了你的導師?

Paula:大學教授Stanislaw?Zagorski是一位很重要的導師。他說服我去紐約發展,我的人生從此改變,也有了自己的事業。有一次,Stanislaw跟我說:“用字體做插圖設計。”那是我聽過最好的設計建議。發現可以通過字體設計傳遞情緒和情感后,我便立刻掌握了這一設計方法。我并不是很擅長畫畫,所以通過字體設計傳遞情感是我的一個優勢。

Zagorski讓我去紐約拜訪Harris?Lewine,他是Random?House(蘭登書屋)書籍封套藝術總監。Harris問我想不想會一會Seymour?Chwast,我說好的。我和Seymour見面,然后約會,后來我嫁給了他:這一切都要感激Zagorski。

Seymour是我的另一位導師,他在方方面面都教會了我很多。初遇他的時候,我才22歲,非常年輕。他比我大17年,已經事業有成,很有名氣。當時,他和Milton?Glaser一起成立了Push?Pin?Studios,他們的作品深刻影響了我對人生和設計的思考。

70年代末,我開始自立門戶。那段時間,我遇到一位年長的女性導師Henrietta?Condak。她是一位兼職的藝術總監,因為她要照顧兩個小孩,但她是最聰慧的設計師。我們一起再現了20世紀現代主義:結構主義,達達主義,風格主義——所有在1914年到1940年間興起的群眾運動。我們開始以那些風格創作,被人們稱之為“懷舊后現代主義”。我們的創作非常驚艷!我的視覺語言是在那個時期形成的,當時的一些作品直到現在依然很有知名度,像“Best?of?Jazz(最好的爵士樂)”海報,那是我1979年設計的。

Tina:大學一畢業你就去紐約發展了嗎?

Paula:是的。剛到紐約,我身上只有自己的作品集和50美元。

Tina:喔~?跟我們說說,當時你父母是什么反應?

Paula:你要知道我從大學開始就工作自立了,所以當時我已經相對獨立了。我和家里人的關系并不好,因為我是家里的異類。多年來,我一直覺得自己生活在一個格格不入的地方,直到我考上了泰勒,在那里我開始看到和我相像的人。當時我就知道,我不可能再回去華盛頓過那種狹隘的郊區生活。

Tina:我正想問你在哪里長大。

Paula:我出生于華盛頓特區,后來我家搬去維吉尼亞州的阿林頓,然后搬去維吉尼亞州的費爾法克斯縣,隨后搬去馬里蘭州的銀泉市,我在這個地方讀小學和高中。

Tina:那么,父母對你搬去紐約是什么態度?

Paula:我告訴媽媽我準備搬去紐約,她說:“唉,Paula[/b],千萬別這么做。很聰明的人才能去紐約打拼。”

Tina:可是你最終還是來紐約了,你在這里有認識的人嗎?

Paula:我在紐約有一個親戚,我喜歡她,因為她總是對我很認可。我在她皇后區的家住了三周。我有一些大學同學也來紐約發展了,所以頭一兩年我和各種各樣的女性朋友們合租。我們租的是轉租房,不得不經常搬家。

這些經歷是我寫兒童故事書《The?Brownstone布朗斯通公寓》的靈感來源。這個故事講的是動物們住在城市的布朗斯通公寓大樓里。到了冬天,胖胖熊準備冬眠,可隔壁的小貓天天都在練鋼琴。于是,整棟公寓的動物們不停搬家,交換了6、7次公寓后大家才終于找到最合適的房子。那時我在Random?House工作,遇到了一位叫Stan?Mack的插畫家。他提出為這本書畫插畫,而我從來沒做過文案工作,我們一拍即合。這本書出版后很受歡迎,持續出版了20年。

在紐約的第一年半時間里,我搬家6次。就像每一個住在小型公寓里的孩子一樣,每一次搬家都會發現自己的行李不斷增加。而最開始,我和兩三個人合租一間公寓,身無長物。和Seymour結婚后,我搬去了他家。

Tina:紐約和當時相比,有了很大改變。

Paula:那時的紐約雜亂無章,但充滿了活力。那是一個屬于Max’s?Kansas?City(1965年開設于紐約的夜總會,逐漸變成60和70年代音樂家、世人、藝術家和政治家的聚集地)的年代,大街小巷都是各式各樣的夜總會。不過,即便窮困潦倒,你還是可以在這座城市里生存下去——我記得曾經花35美分安然無恙地度過了一個周末。

我常常和我的學生說,生活就是如此。初出茅廬的時候,你的生活捉襟見肘,除非有父母支持。為什么一開始你就想過富裕的生活呢?你的事業才剛起步,而你身無分文,也沒有任何資本。年輕的時候,你對睡在什么樣的床墊上毫不在乎;直到40歲的時候,你才把這當一回事。而當你意識到這一點的時候,你已經有了一定的資本,不再是那個一文不值的少年了。

有一些事情,你可以在20多歲的時候嘗試,但無法在40多歲的時候做,更不可能在往后的日子里實現。20多歲的你不會考慮這些,你一往無前,通宵不眠,為事業拼搏。

Tina:像我現在就做不到了,呵呵。

Paula:我以前就是一個典型的夜貓子。可不知怎么的,慢慢的就改變了。

Tina:你有沒有試過冒很大的風險獲取在事業上的進步?

Paula:1982年離開CBS唱片公司是一次冒險。我辭去唱片封面設計這個極好的工作,決定自立門戶。每換一次工作就像走進一座陌生的大廈——努力尋找自己的最佳位置。25歲時我就去了CBS工作。漸漸的,我成長成一名設計師,我開始對自己有了更高的期望,我不想再在CD的小方框盒子上做設計了。我想做一些其他形式的設計,例如雜志。

要想全身心投入雜志設計,我必須做一個自由設計師。我和《時代》雜志簽了合同,為其旗下的《Quality》做雜志設計。他們在同一時間聘請了另外三人各自為雜志做設計。我被錄用的原因是,他們認為一個對雜志毫無經驗的人也許會做出出人意表的好設計。

那以后,我意識到,要繼續進步,就要創辦自己的公司。我漸漸明白了一個道理,一旦你有了擅長的領域,并因此小有名氣,你就要開始轉變了。否則,你會遇到瓶頸,而人們也會對千篇一律的設計生厭。你必須自我成長,有時候,這意味著把自己置于一個可能會失敗或是交出糟糕的作品的境地,因為你還在尋找。不過,為了脫胎換骨的蛻變,我準備好去面對這種情況。

另一次冒險是和Seymour離婚后,我搬出去一人住。過去,我總是和朋友或是我丈夫一塊兒住,所以那是我人生中第一次一個人住。我有自己的房子,買了一輛車,一邊接受心理治療,一邊開始自己的事業。我終于可以做回自己了,但我需要時間去適應。實際上我和Seymour結了兩次婚,我20多歲時一次,離婚6年后,我們又復婚了。在這6年間我們曾經約會過,非常怪異,哈哈。

Tina:你剛才提到你的父母。你的家人朋友支持你的選擇嗎?或者說,他們有沒有意識到你所取得的成就?

Paula:我的父母后來很為我感到自豪,而且常常在他們的朋友面前夸我。可當初他們完全無法理解我的想法。我的侄女念設計,現在是一名藝術總監,她的路走得很順。有時候我會想,如果她的人生沒那么順暢,也許她會比現在更有野心、更有成就。逆境有助成長,這話是有道理的。

Tina:我也這么覺得。

Paula:這要看你是一個怎么樣的人,還有你的品格如何。起碼逆境對我的成長是起作用的。

Tina:的確,逆境可以激勵某些人。

Paula:對于我想做的事情,我總是賦予額外的政治和哲學意義。例如,我不認為自己是一名像Betty?Friedan(美國作家)一樣的傳統女權主義者,但每當有人因為我的性別而質疑我成為一名優秀設計師的能力時,我就會非常生氣。這種思維方式是極度愚蠢、傲慢和狹隘的。我會想,“去你的!都滾出我的視線!”哈哈。現在我依然這么想——不是因為我是婦女團體的一分子,而是因為我覺得這種想法實在太荒謬!為什么他們會這么認為?

還有一個原因是,我依然抱有年輕時對父母的叛逆心態。他們曾經想把自己那套安逸狹隘的郊區生活價值觀作為對我的期望強加給我。其實,上大學的時候,我已經具備敏銳的分析能力,這能力伴我面對過各種狀況。當我走進一家企業,他們可能有特定的思維定勢,認為他們的品牌看起來應該是什么感覺,他們對公眾應該傳達些什么,可我會很直接地說:“這看起來太不用腦子了!為什么要這么做?”哈哈。我會毫無顧忌沖口而出——當然也會稍加潤色一下。

Tina:你有沒有創作一些超越自我的作品的使命感?

Paula:有。在我,平面設計這個職業是重要的,因為我們把人們對世界的所見所感投射在設計當中。我們不只是為一些公益事業做設計。設計圈現在流傳一種說法,如果你為了幫助颶風桑迪的災民做設計,那你做的是一件有意義的事;但如果你為一家銀行做設計,那就是勢利之舉。我不同意這種說法,所有的設計都有其意義所在,所有的設計都應該是智慧大氣的。

對我來說,最負責任的設計是可以把缺點轉化為優點、超出人們期望值的好作品。這就是我們的設計原則。我不知道怎么令印度人喝上干凈的飲用水,我沒有接受過這種培訓,我所接受的培訓是設計一幅好作品,在公眾中加以推廣,喚起人們對這件事的關注。這才是我的角色,這也是我的目標所在。

Tina:在創意的發揮上,你有沒有得到滿足?

Paula:有時候也許會,可是我永遠不會滿足。比起過去的作品,我對進行中的項目更感興趣。我最好的作品就是進行中的作品——完成之前我覺得它將是最棒的,直至它被搞砸,哈哈。做每一個項目都會有一個特別美妙的瞬間——那就是我愛上這個設計的瞬間,這是我終生熱愛設計的原因。最好的時刻是未完成時所看到的可能性,當設計完成后,可能性就不復存在了,一切已成定局。不可知的未來總是那么精彩有趣。

Tina:這么說,在接下來的5到10年里,你想往哪個領域探索?

Paula:有幾個我喜歡的項目已經啟動了。我給一間公立學校畫一幅融合環境平面設計和繪畫元素的壁畫。我以后想做更多這方面的嘗試。比起以前,環境平面設計成長為更大的產業。我一直嘗試用我沒有嘗試過的各種材料做設計。我和Abbot?Miller正在合作一個在佛羅里達州的巨型項目,我們倆興奮不已,因為我們正在做自己不懂的事情。

毫無頭緒、無從入手,這是多么新鮮的感受!日復一日做一些千篇一律的事情令我情緒低落——客戶沒開口我就猜到他們想說什么了。這樣太乏味了,不知道新的一天將會有什么事情發生才最讓我開心。我喜歡到處走走,隨性一點,天馬行空地想事情,這種狀態下我的創作是最好的。我的生活圍繞著設計、繪畫和教書三方面,我希望在三者之間取得平衡。

Tina:你有什么想對剛起步的年輕人說的?

Paula:這一代的設計師擅長使用電腦,對此我有點擔心。我覺得很幸運,因為我不屬于使用電腦軟件的那代人——當全球進入電腦化的時候,我已經是一個經驗豐富的設計師了。我有一些年過40的學生,如果他不是某個領域的思想領袖,那么他往往會因為沒有軟件應用的技能而失業。再看看我4年前的學生,或者來自SVA(視覺藝術學院)的實習生,他們反應快,都是電腦高手,所以除了粗淺的設計技巧外他們有更多可以拿出臺面的資本。

對年輕設計師而言,有兩點很重要。一、花1-5年學習如何做設計,并把作品展示給優秀的設計師看。對設計的基本理解會令你在設計這條路上走得更遠。二、學會解釋、捍衛和宣傳你的設計意圖,強化這一能力。

如果一個年輕設計師的電腦技術很高超,但總是用電腦技術輔助設計,他最終難成大器。他必須邁出下一步,這就意味著要靠自己的設計直覺和天賦。設計師的危機是淪為技術專家。電腦技藝能實現什么視覺效果,自己的設計風格是什么,你想在什么地方運用這些技能——掌握了技術后你必須思考這些問題。不要讓電腦技能牽著你的鼻子走,你要有駕馭它的能力。這種境界很難達到,畢竟當局者迷。

Ryan:這真是一個好建議。

Tina:年輕人用電腦創作的設計讓人嘆為觀止。

Ryan:雖說如此,這些設計中的商業理念一旦被抽走——

Paula:他們就無法說服任何人付錢買他們的創作。

Tina:這就是為什么我們會遇到一些電腦技術高超,卻缺乏領導能力和人際交往能力的設計師。光靠技術無法令他們成為能把控全局的人才。

Paula:我對沒能掌握這些特質的人是持懷疑態度的。雖然我的團隊與我合作共事,但我是這個團隊的領導者。各顧各做自己的事情,這樣不能稱之為團隊,團隊里面必須有領導者。我們遵守一定的紀律,一起合作,如果我真有不明白的地方,那我們就共同攻克。“在一個委員會式的架構里做好自己那一部分的獨立設計”,我覺得這種說法是不現實的。這樣的作品往往雷同而無趣。另一個愚蠢的說法是:一組人圍坐在一起,把設計屬性的描述寫在便條紙上。哈哈哈,很抱歉,可是我覺得這種委員會式的合作是做不出好設計的。

Ryan:沒事,我很贊同你的觀點,哈哈。

Tina:我們很欣賞你的坦誠。你在紐約居住了那么長時間,這對你的工作和創意有沒有影響?

Paula:某程度而言,紐約為我的作品奠定了基調。人的故鄉往往會對他們造成很大影響。有的影響來自于所在的群體和社區,有的是地緣影響。我的很多作品都頗具建筑感;我慣用細長的大寫字母,以營造視覺上強有力而喧囂的感覺。我的作品從結構上與紐約相似,非常密集規整,棱角分明。每個城市都有自己獨特的風格。

Tina:你肯定有不少關于紐約的好故事。哪個故事最有意思?初到紐約有什么感覺?

Paula:人們很敢說話。有一次,我走在街上,每一個乞討者都向我要25美分,可當我走到下個街角時,一個人向我要1美元。我對他說:“等會兒,幾個路口前才要25美分呢!”哈哈哈。

還有一件很難忘的經歷。將近40年前,我站在巴士上,握著扶手。我前面是一個瘦小的猶太老奶奶,坐在她旁邊的年輕女孩在使勁嚼口香糖。砸吧砸吧的聲響持續了20分鐘后,突然之間,老奶奶大聲說道:“你夠了!太惡心了!最起碼你得閉上嘴嚼啊!”哈哈哈。

Tina:紐約人的確很直白。人們在電視上看到紐約,覺得這是一個浪漫之都。一旦在這里生活,就會有很不一樣的感覺,畢竟我們不是整天四處觀光。

Paula:我和很多紐約的劇院合作,所以我可以在任何時候拿到任何百老匯表演的任何座位的票——可是我從來都不去。周末我就出城,也不愿意在市中心呆著。我的童年好友來紐約時,他們會問:“你可不可以拿到這場表演的票?”我可以,我也會幫他們拿票,但我自己不會去,因為我是這個劇團的一分子,而不是旁觀者。

Tina:Ryan和我還沒有看過一場百老匯的演出,而且幾乎沒有去過這里的任何博物館。周末我們就放下工作,外出透透氣。

Paula:我為MoMA(現代藝術博物館)做設計,所以我常去那里開會,但我沒有時間去參觀博物館。我和他們的關系很好,所以晚上我可以在守衛的陪同下入內參觀。我已經深夜拜訪MoMA好幾次了,那實在是太棒了!可每當我去倫敦(大約每年三次),我就要參觀泰特英國美術館。因為我想:“在倫敦一定要去泰特!”在紐約卻不會這么做,哈哈。

Tina:成為創意社區的一分子對你而言是否重要?

Paula:是的,很重要。Pentagram的合伙人給我創作的刺激和靈感,我們互相競爭、激發潛能。過去3年,我是AGI的會長,認識了很多來自世界各地的優秀設計師。我從他們身上學到了很多,也令自己的創作有所提升。

Ryan:正常情況下,你每天是怎么度過的?

Paula:我有一位項目協調人負責我的日程安排,她叫Sarah。我要平衡的3個重點是:接項目、做設計,教設計。接項目,即寫計劃書或見客戶,向他們展示Pentagram的作品,討論設計能否為客戶帶來經濟效益。

Tina:你的生活規律嗎?

Paula:我大約早上9:30上班,晚上7點回家。過去我的工作時間長得多,但我現在不是,而我的員工依然長時間工作。我的工作主要是指導團隊的工作,可能是親自指導,也可能是在項目地點凌晨打電話溝通。我告訴隊員們要做些什么工作,他們把設計發給我看,我給他們一些建議,然后他們繼續干活。

Tina:你提到工作和生活要達到平衡。有的人認為工作和生活無法分開,有的人則認為工作和生活必須分開。你的想法如何?

Paula:我想每個人對平衡的理解都不一樣。Pentagram的氣氛是合作而活躍互動的,但我和Seymour的周末是私人而游離的,這是我所定義的平衡。我的畫作就是在這種平衡間完成的。每周,我大約在紐約呆四天,在鄉村呆3天。我沒有小孩,如果有的話,我的日程安排大概會很不一樣:也許我的一部分人生會以另一種方式度過。我覺得,每個人都有一套平衡工作和生活、讓自己活得最舒服自在的方式。對我來說,變化和穩定都很重要。兩者看起來是相反的,實際上并非如此:穩定是我在一個熟悉的環境下工作和生活,變化則與這個環境下所發生一切交織起來。

Tina:這讓生活保有一份激情。

Paula:我不認為設計是一份工作,我更覺得那是一種呼喚。如果你喜歡這份工作是因為它看起來很光鮮,你很想早早下班回家做點別的,那么你還是放棄好了,因為沒有人想要你做的設計。我做設計是因為我愛設計,不是因為想賺錢或者把一天8小時給填滿。

Tina:有很多工作可以填滿一天8小時,哈哈哈。

Paula:一個叫Taproot的組織做了一個統計,他們調查了多個職業,研究各行各業從業者的想法。產品設計師和建筑師認為他們的生活充滿創意,藝術家認為他們的生活極具創意,而平面設計師卻覺得,在創意上他們和人力資源的員工沒什么區別。

Ryan:真的嗎?

Paula:細想之下,我并不感到意外。整個美國不知道有多少人正在給網站設計橫幅廣告。

Tina:你提到你的丈夫也在創意行業工作。創意人士與創意人士的結合,是什么感覺?

Paula:如果我不是嫁給他,我也許不會像現在一樣那么拼命工作,因為他的工作習慣是牢不可破的。他是一位真正的藝術家:他每天一早起來就作畫,那是他的原則。我們從不曾一起滑雪或做運動。小時候我很愛運動,所以我有時候想:“或許有什么運動我們可以一起參加?”我搗鼓園藝,他不;我游泳,他不。我們不都應該做做運動嗎?舍去這一點我都感覺自己不像一個美國人了。

Tina:你喜歡聽什么音樂?

Paula:幾年前我開始喜歡經典爵士樂。畫畫的時候,沒什么比聽爵士更好的了,爵士帶著我進入另一種精神狀態。所有的爵士樂都很棒,不管是經典爵士樂還是Miles?Davis的混合爵士風。

Tina:你最喜歡的電視節目或電影是什么?

Paula:和所有人一樣,我喜歡《廣告狂人》,但我沒看多少電視劇,因為我很晚回家。我看的電影大概要比電視劇多。我不喜歡在一個特定時間看一個節目,我買了整套《廣告狂人》的碟片,用3天一氣看完的。我喜歡這部電視劇,因為故事架構精良,人物角色也設置得很好。

Tina:你最喜歡的一本書是?

Paula:有史以來最喜歡、還是近來很喜歡的書?

Tina:都可以。

Paula:我看的書大都與政治有關,可我現在想不起具體的名字。我也看Keith?Richard的《滾吧,生活》和Walter?Isaacson的《喬布斯傳》。我喜歡在飛機上看剛推出的好書。我是個政治迷,在網上閱讀非常多相關的雜志和報紙。閱讀時間是起床后和睡覺前。

Tina:你最喜歡的食物是?

Paula:洋薊。

Tina:?喜歡哪種煮法?

Paula:油炸,白灼,原只配牛油,切片煮熟做成沙拉,和多種肉和魚搭配——我都喜歡。洋薊實在太美味啦!

Tina:你想留下什么遺產?

Paula:天吶,能把這周的工作都做完就很好了,哈哈!我不想有思想負擔,把工作都完成好已經很不容易。

?蘇州vi設計—蘇州畫冊設計—蘇州廣告制作—蘇州廣告設計—蘇州logo設計