譯者:梁宇君/AD110,本文譯自:![]() THE?GREAT?DISCONTENT?_?我們的朋友Sara?Blake建議我們采訪Justin,因為他的故事將是一篇精彩的專訪——她說得太對了!我們和Justin在Bar?Six見面,幾杯啤酒下肚,我們對他的事業有了更深的了解。他是一個土生土長的澳大利亞人,1998年,朋友給他一張Photoshop?4的刻錄碟,由此他發現了用電腦創作的奧妙,人生的指針指向了當時尚不成熟的數字藝術行業。剛開始踏足這個領域的時候,擺在Justin面前的是一條無跡可尋的新興職業之路,但他沒有氣餒,即便被藝術機構拒之門外也沒有氣餒。他決定和他的朋友Kevin?Stacey成立一個屬于自己的藝術機構,于是Depthcore橫空出世。12年以后,Depthcore和Justin的事業都得到極大的發展,這是當初誰也無法想象到的。這位新朋友下一步將會帶來什么驚喜?我們拭目以待。——Tina

THE?GREAT?DISCONTENT?_?我們的朋友Sara?Blake建議我們采訪Justin,因為他的故事將是一篇精彩的專訪——她說得太對了!我們和Justin在Bar?Six見面,幾杯啤酒下肚,我們對他的事業有了更深的了解。他是一個土生土長的澳大利亞人,1998年,朋友給他一張Photoshop?4的刻錄碟,由此他發現了用電腦創作的奧妙,人生的指針指向了當時尚不成熟的數字藝術行業。剛開始踏足這個領域的時候,擺在Justin面前的是一條無跡可尋的新興職業之路,但他沒有氣餒,即便被藝術機構拒之門外也沒有氣餒。他決定和他的朋友Kevin?Stacey成立一個屬于自己的藝術機構,于是Depthcore橫空出世。12年以后,Depthcore和Justin的事業都得到極大的發展,這是當初誰也無法想象到的。這位新朋友下一步將會帶來什么驚喜?我們拭目以待。——Tina

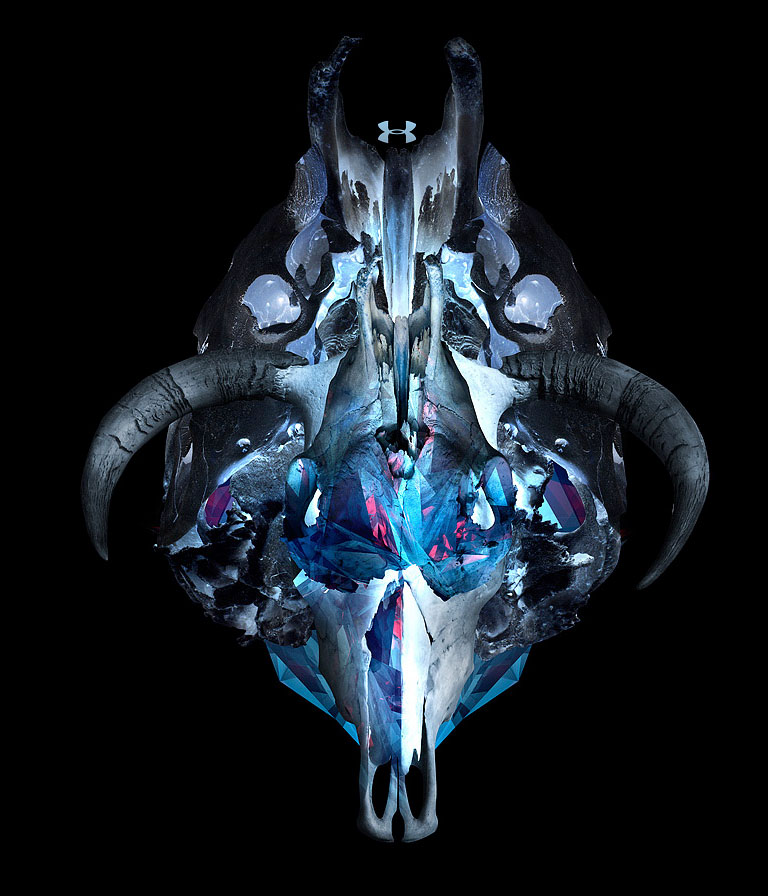

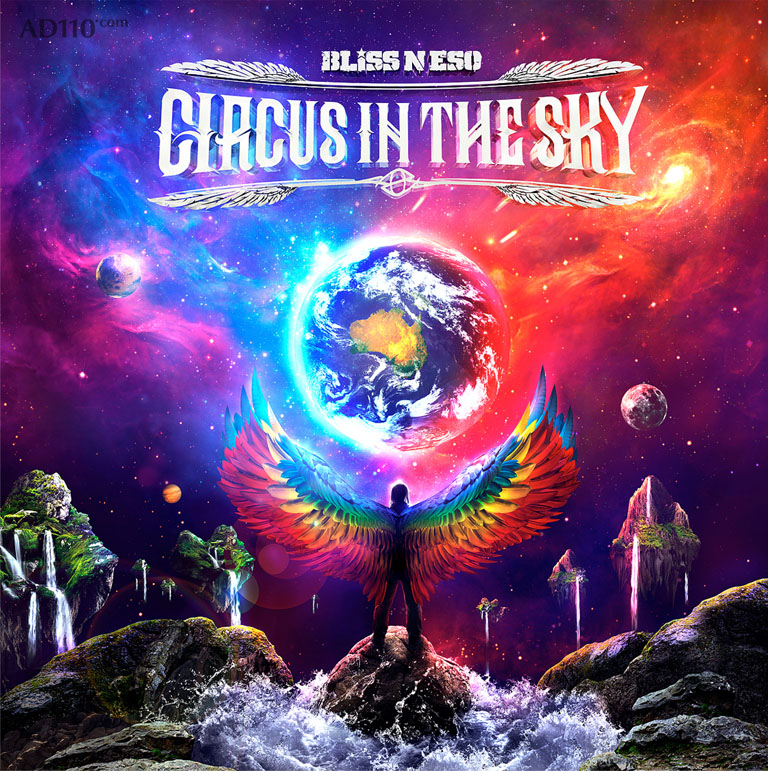

Justin?Maller是一位生于澳洲、現于紐約發展的自由插畫家和藝術總監,他有12年的創意數字藝術經驗。2002年,他創辦了Depthcore并任創意總監,Depthcore是全球現代藝術家進行交流和作品展示的網絡平臺。Justin不但為一系列知名品牌和公司——包括Nike、Verizon(無線通訊運營商)、The?Grammy(格萊美獎)、ESPN、Harper?Collins(出版社)、Under?Armour(體育裝備品牌)、Coca-Cola等——創作插畫和概念藝術,他還搗鼓多個個人設計項目。近來,他每天都為“Facets(方•面)”項目設計一個作品。

Q:說說你的職業經歷吧。另外,告訴我們的讀者你最近都在忙些什么?

Justin:1998年便我開始數字藝術的創作,那實在年代久遠得不可思議——感覺真的是上世紀的事情了。那時候,我的朋友給我一張Photoshop?4的刻錄碟,青銅色的光碟上還專門印有Photoshop?4幾個字(哈哈哈)。注意:我現在做的所有設計完全可以通過最初使用的軟件(例如最原始的3D程序和Photoshop?4)完成,只要我愿意。人們老是問我“你用的是什么軟件啊?”其實用什么軟件和能做什么設計是完全無關的。你什么都不需要——擁有最簡單、最廉價、最劣質的配置就足夠了。只要能編輯圖層,便算是萬事俱備。總而言之,我朋友給了我那張光碟后,我便開始制作網頁和一些糟糕透頂的頭像標志。我真正開始認真對待數字藝術,是從中學最后一年開始的,那是2001年,我成立了deviantART。如果你想承認自己是老人家的話,也許會知道deaddreamer是誰?

Q:不知道。

Justin:他是最早幾位印證“Photoshop能替你實現一切瘋狂設計念頭——而不僅僅是修修圖那么簡單”的超級數字藝術家之一。登錄他的網站,我的第一反應是“哇”!當時有一個我超級喜歡的Photoshop插件叫做“眼睛糖果濾鏡包(Eye?Candy)”,但看了他的網頁后我意識到無須依賴濾鏡也可以做設計,對我而言是一個重要啟示。受到他的網頁的影響,我創辦了deviantART。

我對deviantART很上心,因為那時我18歲,實在沒別的更好的事情可做。我常常進行數字藝術的設計直至凌晨1點。在澳大利亞,中學最后一年是努力學習準備最后沖刺的時刻,況且,我讀的是一所質優高中,所有的學生都為了成為醫生、律師之類亂七八糟的人生勝利組一員而拼盡全力。而我的學業動力卻消減不少——因為我只想投身藝術。

中學畢業后,我在大學修讀創意寫作和戲劇專業,因為那是2001年,一個數字藝術課程仍未誕生的年代。我選修了一個高等攝影課程,但他們不怎么使用Photoshop——不過我倒是學會了如何處理底片、如何在暗室工作,所以情況也沒那么壞!獲得創意寫作學位真的是“前途無量”啊(哇哈哈哈)。一離開大學,我便找了個零售店員的工作。在我有能力全職做數字藝術設計之前,我做了一年的零售店員。

隨后,我在2002年創立了Depthcore,當時我以為自己擅長創作抽象數字藝術作品——但其實我的作品慘不忍睹,不過當時的準入門檻并不高。

Tina:這么說,那時候你在零售店打工、成立Depthcore,同時還是一名數字藝術的自由職業者。你的設計有沒有酬勞?

Justin:我的主業是藝術創作。直到大學最后一年我才開始接一些兼職設計,但那些項目含金量不高。那時不會有公司對我說:“Justin,你就是我們的最佳人選。來給我們做活動策劃,我們令你夢想成真!”那都是一些給電腦游戲機生產聚乙烯基塑料盒子和相關產品的公司。其中一家公司付我1500澳幣買了我的5個設計,這些錢足夠我購買人生第一臺上檔次的電腦。我把第一次設計所得買了一臺電腦和顯示屏等設備,從此我便能更好地工作了。

除了不時會承接小項目,我還寫了大量文章。我給《數字藝術雜志(Computer?Arts)》撰稿,由于當時澳元疲弱,所以給這本外國雜志寫教程能得到一筆可觀的稿費。每個月寫一篇就足以維持基本開支了。我一邊寫稿一邊做一些極其、極其惡心的兼職設計,這就是我當時的生活。

Tina:成立Depthcore是因為那么做很酷嗎?

Justin:是呀。

Tina:你有沒有想過Depthcore會發展成今天的規模?

Justin:沒有。開始認真對待數字藝術這個職業的第一年,我很想成為創意藝術機構的一員。Depthcore之所以會誕生,是因為那些機構都拒絕了我,于是我想:“去你的!我要成立自己的公司。我才不需要得到你們這些混蛋的認可!”過去,人們喜歡做一些哥特式黑暗設計,我呢,特別熱衷于設計靚麗炫目的東西,因為我只懂得這一類型的設計。Depthcore成立后引起了巨大的回響。就用戶訪問量而言,Depthcore比起開創之初得到極大的發展。當時還沒有像社交媒體那樣的聚合器,如果想要創作素材,必須自己慢慢找。而Depthcore正是各類素材的聚合器,她把有才華的藝術家的作品歸類,陸陸續續放去精華區。哇,我怎么聊到這里來了?我跟你說過的,我很會跑題,哈哈哈。

Tina:你是說你創立了Depthcore后,還一邊在零售店打工?

Justin:在零售店打工之前就創辦了Depthcore——中學畢業不久后就成立了。

Tina:明白。

Justin:2006年是大學的最后一年,我開始接一些兼職設計工作。雖然當時囊中羞澀,但我并不在乎,沒有穩定工作我也感到開心。DC?Shoes(美國板鞋品牌)曾經找我做設計,但沒有一個作品受到高度關注,都不是一些足以令我一夜成名的佳作。

Tina:這正是我們想要傳遞的信息,因為人們總是幻想——

Justin:正是。人們以為每一位設計師都可以像Chuck?Anderson(自學成才的年輕藝術家、設計師)一樣,中學畢業初出茅廬便技驚四座,為高端品牌做設計,日進斗金。但事實并非如此。Chuck的成功是因為他對自身能力有絕對的把握,并且全力以赴。他的所有成就都是實至名歸的,但并不是每一個設計師都能達到這種境界。這個行業不同于樂壇,沒有一朝成名,只有蹣跚跋涉。頭兩年我的收入不足4萬澳幣,但我過得很快活。

2008年,我莫名其妙地接了些重要項目。我有一個朋友在三藩市有一家公司,他讓我為一款電子游戲做設計,酬勞以美元結算,當時美元的匯率可是澳幣的兩倍。這是一筆可觀的收入,我簡直不能相信!我想:“哇!這次真他媽來真的了!”

又有一次,我和我的朋友Brian一起吃飯。他在加州DC?Shoes工作,此前他請我為品牌做概念設計,那天他在墨爾本便約我見面。其實他約我的時候我正和工作上的朋友聚會,每逢周四我們都去放松一下,吃點炸肉排——那叫一個愜意。當Brian叫我去喝酒聊天時,我想:“我應該去。”那是我做過最明智的決定,絕對的無心插柳柳成蔭啊。我和Brian見面聊天,他是一個可愛的家伙,我們喝了些啤酒,無所不談,真是精彩的一晚。

之后,Brian向我引見了他的一個朋友Marco,Marco是McCann?Erickson(廣告集團公司)的高級副總裁,還是Verizon(無線通訊運營商)的高級創意總監。Brian通過郵件讓我們認識對方,我和Marco又通信了幾次。他說:“聽著,我希望你給我們的一個項目做設計,你可以給我設計這些、這些和那些么?”我說:“可以,好啊,沒問題。”我給他做了好些設計,當時我并不知道Verizon有何背景,它在澳大利亞沒什么知名度。我接下了這個工作,而直至今天這依然是我做過最具影響力的設計。我為Verizon做了一整年的活動設計——所有你看到的Verizon卡車車身圖樣都是我的設計。

藝術家要懂得一點:像正常人一樣多和別人交流,別他媽故作高深。別人向我搭訕,我能嗅出他們只想建立人際網絡——他們并沒有興趣深入交流或建立友誼。我不會為這些人浪費時間。我喜歡與人交流、交新朋友,我可以為朋友赴湯蹈火,但如果我發現你只是在利用我,那我就離他們遠遠的。發展人際網絡純熟胡扯,我們需要領會的是用心交往的價值所在。

Tina:那是哪一年?

Justin:Verizon活動策劃是2008-2009年。

Tina:真厲害。而且獲得這個項目的機緣居然是和朋友喝酒聊天。

Justin:是啊,全因那天我答應見面。如果那晚我沒有去見Brian,就不可能通過介紹認識Marco——而我做的不過是開心隨意地和朋友喝酒聊天。Marco和我合作的活動策劃持續了一整年,那是我第一次賺到那么多的錢。真想告訴26歲的自己:伙計,不是每年都能趕上這么好的項目,錢得省著點慢慢花呀。

這筆錢足夠我闖蕩美國。在澳洲,旅行是大事。很多人離開一年到處閑逛,但我從來沒這么做,因為我專注于事業。我這么做是對的,沒有付出就沒有收獲,我不可以在創業之初就突然消失6個月。不過,有了這筆錢后,我打算去紐約呆半年,可當我在那里遇到我的女友Ting后,計劃被打亂了,我現在依然在紐約。

Tina:你本來打算去(紐約)工作嗎?

Justin:不是。我去旅游,會一會那些我合作了一年的人。我在紐約見了大部分人,又在洛杉磯和三藩市見了其他人。后來我遇見了Ting,于是返回澳大利亞的計劃就拋諸腦后了。

這是我在美國的第四個年頭,每一年的境遇都不一樣。第一年不可思議的忙碌,第二年稍微清閑一點,第三年又開始忙起來了。第三年我給the?Wachowskis’(沃卓斯基姐弟,《黑客帝國》系列電影的導演、編劇、監制)的新電影設計概念插畫,我現在已經為他們做了兩次插畫,真是酷斃了!有一次一個叫John?Gaeta的人用Gmail給我發了封郵件,向我詢問工作的事情。我想:“白癡才會用Gmail洽談工作吧?”?我通過Verizon和Google搜索John?Gaeta,發現那個傻冒居然是奧斯卡獲得者,“Bullet?Time(子彈時間,一種攝影特效)”就是他發明的!他是一個天才,他的確有一個Gmail帳號收發郵件,我真混帳。我為他做的設計非常有趣,而且很酷,收獲很大,但作為概念設計它并不為人所知。

Q:那可真厲害。有沒有試過突然頓悟,發現自己今后要專注的職業道路是什么?

Justin:我一直知道自己想以數字藝術為職業,但這個想法很荒誕,就像有人說“我想成為一個職業彈簧高蹺大師”一樣。剛開始接觸數字藝術的時候,什么資源都沒有:幾乎沒有相關的博客,也沒有教程,更沒有任何相關的雜志。如果我說我想成為一個職業數字藝術家,那簡直荒唐可笑。只能說這是一個無跡可循的新興職業。

頓悟的那一刻,可能是有一次我沒有時間去零售店打工,因為接了太多設計的活兒。可我還是想繼續在零售店打工,說到錢的問題我還是比較實際的。那一次,店經理沒有通知我一聲就把我的輪班調到了周二——一年以來我的輪班都是周四。他打電話給我,問我:“你在哪里?”我告訴他我要在截止日期前把設計做好,那天上不了班。下一次我上班的時候,他對我說,看輪值表是我自己的責任。我反駁說我已經在同一個時間輪值了一年了。我受夠了——那是我最后一次輪值,感覺真的好極了。

另一個頓悟時刻是辭去寫教程的兼職。當時和我接觸的雜志編輯是個很不講理的人,我心里想“去你的”。那時我已經有穩定的設計工作量,我覺得自己不需要再以出賣設計秘技維生了。至今我依然對教程抱有很負面的態度。常常有人向我取經,這快把我弄瘋了,他們似乎認為我有義務傾囊相授。就像你寫信給你崇拜的某個樂隊的吉他手,向他討教一樣。他用一生為你表演寫歌、供你欣賞,難道這還不夠么?

Ryan:在互聯網剛剛興起的時候,人們常常討論網絡的前景。但現在越來越少這種討論了,原也應如此。大家利用互聯網做實驗,胡搞一通,但過去其實有很多事情值得我們去借鑒。

Justin:對,所有設計基本功都擺在那兒了。我過去寫了很多有清晰分解步驟的教程,所以當別人問起我的作品中具體某個獨立步驟怎么完成,我都不想回答。數字藝術也是一門技術,關鍵在于一邊學習,一邊自我拓展。如果我告訴你我創作的步驟,你很可能也能重現我的設計,但你為什么要花時間做一些跟我相像的東西,而不去創造自己的設計風格呢?

Q:你最近都在忙些什么?

Justin:這段時間大多是給廣告、服裝和音樂做設計。其實,我為Bliss?N?Eso樂隊設計的專輯封面還獲得過ARIA?Award大獎提名,ARIA相當于澳大利亞格萊美大獎,我的父母為此感到非常自豪呢。我將給一些鞋品牌做設計,鑒于我是個徹頭徹尾的運動鞋控,我現在可別提有多興奮了。

Ryan:真了不起。童年時代的你已經這么有創意了嗎?小時候你會被你現在從事的職業所吸引嗎?

Justin:完全不會。小時候我經常寫作,我以為長大后我會繼續寫作。數字藝術令我偏離軌道,過去我常常參與戲劇演出或是寫作,因此我上大學修讀了相關專業。我現在依然喜歡演戲。

Tina:在紐約有沒有參演過任何戲劇?

Justin:沒有。演戲很耗時間。我只是個還行的演員,算不上多才多藝。不過對我來說,在學校參演戲劇是非常有趣的經歷。

音樂是我生活中極其重要的一部分。我從13歲開始學打鼓,參加過很多校園樂隊。書籍、音樂和運動一直是我的熱情所在——而不是藝術。我喜歡藝術,也喜歡藝術創作,但我沒有得到什么藝術創作的靈感。我不明白為什么有的人可以從工作中汲取靈感。

Tina:如果僅是從工作中汲取靈感,創作未免不夠多元化。你需要出去走走,體驗生活,這樣才能得到啟發。

Justin:也許這就是一些藝術家遇到創作瓶頸的原因。我從未遇上過瓶頸。今天是我進行“Facets(方•面)”項目創作的第252天,還沒有哪天我為創意枯竭而發愁過,其實生命不息,創意不止啊。

Q:一路走來,你有沒有得到任何人的指點?

Justin:我從來沒有導師,但我一直都希望有人指點我一下。他可以讓我少走很多彎路,那該多好啊。

但是我有我爸爸,他是我的神。過去,他對我的職業選擇感到很失望,因為我從小天資聰穎,他希望我可以讀法律或者從商,而不是讀什么創意寫作。回想起來,數字藝術的出現實在意義非凡,不然我早喝西北風去了。你知道拿著個創意寫作文憑能干些什么嗎?頂多可以去餐廳端端咖啡打打雜。我爸擔心得有道理,但他低估了我的工作能力以及我愿意為此付出多少努力。當我告訴他Verizon項目的細節時,他可開心了,不僅是因為酬勞可觀,還因為他終于可以放心,我從事的職業是很有前景的。從那以后他對我的事業一直很支持。

Tina:有沒有人找到你,并要求你做他們的導師?Depthcore這個平臺會不會把你擺在一個高人賜教的位置?

Justin:多少有一點吧。這種情況沒有以前那么多,在過去,Depthcore的用戶會問我如何給作品報價或者如何處理一些特定的情況,我總是很實在地回答他們。他們都是我的朋友,Depthcore就像是一個小家庭。

Q:你有沒有試過冒很大的風險獲取在事業上的進步?

Justin:沒有。做任何事之前我都很確定我有十足的把握,而且可行性很高。我做事還挺穩妥的。

Tina:這還真有意思,其實我不認為要達到目標就一定要冒高風險。有時候也許如此,但那要看處理的人的素質如何,也許問題到了某人手里就能化險為夷。

Justin:就像我所說的,在我可以用設計維持生活之前,我沒有辭掉兼職工作;在我可以支付旅游的花銷、保證基本生活之前,我沒有離開過澳大利亞。在一切與我的職業有關的問題面前,我會非常謹慎實際。我為我的事業投入了太多精力,我沒有時間吊兒郎當混日子,同時我從來沒有遇上過大危機。

Ryan:面對危機,有的人穩打穩扎、步步為營,有的人憑著感覺走,卻也能逢兇化吉——

Tina:對,就像Joshua?Davis(圖像和新媒體領域最具創造力的設計師之一)身無分文來紐約發展。

Justin:Josh太厲害了。我可以給你講一個他的故事嗎?

Q:好啊。

Justin:你剛才讓我說說職業經歷的時候,我就該分享這個故事的。發現Josh的作品于我是一個重要的轉折點。當時是1999年,我學會用Photoshop的第二年。我用Photoshop胡亂創作,雖然技藝不精,但是對這個軟件倒是充滿好奇。我當時16歲,在Google上搜索出一個叫hell.com的網站。你聽說過這個網站嗎?

Q:沒聽說過。

Justin:你應該問問Josh有關這個網站的事。那是一個地下網頁,指的是一個平行網頁。登錄后,會彈出古怪的符號和標志。如果你點擊它,就會彈出一句話:“這是一個平行網頁,你的到來不受歡迎。”你要做的是進入網站,查看網頁源代碼,有一個URL隱藏在代碼里。點擊它就能進入一個聚集著很多數字藝術家的網頁。其中一位藝術家叫maruto,那是Josh設計once?upon?a?forest(從前有座森林)網頁時用的化名。他設計的網站配有精美動畫,連音樂和卡通圖案都會隨季節變換。當時我想:“你他媽居然可以用一臺電腦制作出這么高水平的網站?”第一次,我腦中植入了一個想法:我可以用電腦創作出我想象的所有夢幻場面,盡管此前我從來沒有實施過。

多年以后,我遇到了Josh。他還是那么牛逼,他一直在業內遙遙領先。如果說有哪個藝術家曾給過我啟發,那一定是Josh。并不是說我的作品有效仿他的地方,但是他的創意令我的想象力開始燃燒,并且一路與我相伴。

Q:你的家人朋友支持你的選擇嗎?

Justin:是的,當然是。我的家人對我無比支持,但他們不像我的朋友那樣了解我的工作,因為他們不知道我使些什么法寶做設計。我的朋友更能明白我工作的難度,所以他們更加欣賞我的作品,尤其是紐約的朋友,他們大多是插畫家和攝影師。我在澳大利亞的所有朋友之中,只有我一人是從事創意行業的,而我在這兒的朋友都從事與創意設計相關的行業。

Ryan:這么說澳大利亞不能算是創意產業基地?

Justin:我想這僅僅是和我的成長環境有關。我之前提過我的高中同學都是些聰明孩子,其中我最要好的朋友現在在政府工作,有一個做保險,還有一個給全澳最規模的銀行打工。他們都有很好的職業前景,你懂我的意思嗎?盡管我們有很多相同點,例如熱愛音樂和運動,但他們大都從沒想過成為一名職業創意人士。只有我另辟蹊徑投身創意行業,因為我癡迷網絡。

Tina:是呀,如果沒有網絡這個行業根本不會存在。我們在網上認識朋友,往往發展到線下交往,那是多么神奇啊,網絡令我們聯通彼此。

Justin:是啊。順便提一下,你們在網上聯系我的時候,我可興奮了。我坐在電腦前享受那一刻,哈哈。你們做的采訪可真棒,你們專訪了很多我崇拜的人。你們應該給所有受訪者頒發一個班級指環。

Ryan:還真有這個必要。

Tina:是呀,那會很有趣。那么,你有沒有創作一些超越自我的作品的使命感?

Justin:當然有。我想我和Brian?Smith一起運營的Depthcore就是一次超越自我之作。我們為Depthcore耗費了很多心血和時間——和一個藝術家打交道已經夠傷神了,更別說和60個打交道,就像和貓吵架一樣——這句話我是跟Ting學的。Depthcore是我最成功的作品,讓她持續發光發熱了11年也不容易,而且,網絡11年好比世上一百年呢。當然,我過去寫過教程,教過大家電腦基本功,但Depthcore才真正令大家意識到電腦設計的無所不能。2002年到2007年這段時間,我們讓人們看到電腦可以做些什么,而且是比較超前的。我想一定有一些藝術家會把Depthcore列為令他們了解軟件應用和激發想象力的其中的一扇窗,她成為大家渴望征服的高峰。這么說可能有點狂妄,但我們由此結識了很多來自世界各地、風格各異的一流藝術家。

其實,我從沒想過Depthcore會有今天的成績。我創辦Depthcore的時候才18歲,我站在老爸的后院,為遭到藝術機構的拒絕憤懣不已。當時我和我在澳大利亞認識的唯一一個藝術家說:“我們要創辦自己的公司,我們要叫她Depthcore。”18歲的時候千萬別隨便取名啊——只要你是18歲,就不允許給任何東西命名!找個成熟的人幫幫你,因為你猜不到這個名字會黏著你超過12年啊。深刻教訓:別取名字!Depthcore——還有比這更讓人郁悶的名字嗎?

Ryan:我喜歡這個名字啊,這個網站屹立不倒這么多年,讓我想起互聯網最早期的時候。

Justin:我們都是來自那個年代的老怪物了,是吧?

Ryan:可是你依然在前進啊,不像那個時代的很多其他事物,早已停滯不前。

Justin:是的。家的氣氛是Depthcore這個藝術群體得以維持多年的原因。很慶幸這些年來能吸引那么多藝術家的關注,并得到他們的認同。

Tina:這個群體里的人來自世界各個角落,他們聚在這里相互支持,在這里留下一段生命的軌跡。

Justin:是啊。Depthcore是很多人最初認識數字藝術家的地方。事實上,我最自豪的成就之一就是兩個Depthcore的用戶結婚了。這可是千真萬確。我為大家的相遇鋪設了一條康莊大道。

Q:太棒了!在創意的發揮上,你有沒有得到滿足?

Justin:如果你指的是表達創意的途徑,當然有啊。如果你希望創意得到發揮,那就要求自己每天做一個完整的設計,就像我現在做的“Facets(方•面)”項目一樣。通過這個項目,我可以探討腦中閃過的任何念頭。就像今天,我讓Frank在公園里四處撒歡,我沒有像往常那樣和其他小狗主人聊天,我決定聽Neil?Young的歌,循環播放Heart?of?Gold和Old?Man。Heart?of?Gold讓我靈感頓生,今天我真的準備設計一顆金子之心;設計已經完成一半了,我會在睡前把它完成。我對Facets的唯一要求就是每天睡前必須完成一個設計。期待創意的導出是集中精力的好方法,而時間限制有助于創意的釋放。

這些日子我做的很多設計都允許我有更多創作自由,最精彩的是,Facets項目令我嘗試了風格新穎而清新的創作。例如當中的幾何風格與我此前的風格大不相同,更直觀。孩子們,如果你希望充實自己的履歷并提高技能,讓別人看看你每一天的新創作;反響往往很不錯哦!這個項目為我贏得了一些新的關注者,在專業技能上也大有裨益,但就像我職業生涯中的所有作品一樣,首先我都是為自己創作,然后再考慮商業的因素。當人們找上門讓你設計,常常是你完成個人創作之后的幾個月、甚至幾年。出于某種原因,Facets得到的反響比任何其他項目都要來的快。

Q:這個建議很不錯。你有什么想對剛起步的年輕人說的?

Justin:剛開始最重要的是為自己而創作——做一些讓自己開心的設計,沒有比令自己開心更重要的事。有很多人一開始就嘗試設計一些期望得到商家關注的作品,這么做當然很有道理,因為你可以向世人展示你在商業環境內的設計才能,這并沒有錯。但在一開始,在你還在強化自己的技能組合、樹立作為一個藝術家的個人風格時,你必須為自己創作,只為你的快樂而創作。

另外一點是,人們往往對創意事業的成長進度有過高的期待。你不可能在6周或者6個月內就能迅速提升,進步需要多年的累積。一邊接些惡心的活兒,一邊額外做些藝術創作,在空閑的時候邊實驗邊得到提升;可是我覺得這種進步的方式已然消失了。

還有,照著一個個教程操作,或是翻遍所有可以接觸到的設計網頁并不能確保迅速成長——這么做不過令你的作品看起來毫無特色,相當于所有大眾風格的大雜燴,而不是萬綠叢中的那一點紅。為什么非要向別人看齊呢?不要讓別人去定義你的視覺理解或藝術方向。找到自己的定位,走出自己的路來。嗯,這當然要一步步來。

Ryan:這是我聽過最好、當然也是最直接的忠告。

Justin:有人會建議全天候拿著一本筆記本,走到哪便把能激發你的事物記下來——這都是放屁!我討厭那些關于獲取靈感的謬論。停止看網頁、看教程,也別買雜志了。停止尋找靈感,傾聽自己的聲音吧——然后一切都將隨之而至。

Q:這個建議真心不錯。你說你在布魯克林區住,住在那里會不會令你創意大增?

Justin:我住在哪里對我的工作沒有影響,真正影響我的工作的是我的生活方式。在布魯克林的生活很精彩,交了很棒的朋友,這一切我拿什么都不換。不過,過去在墨爾本的生活也是這么開心來著。雖然我很喜歡布魯克林,但我不去藝術展開幕式——那并不會為我的藝術創作提供養分。我最大的樂趣就是和我的女友、小狗和朋友們坐在家里,喝喝啤酒,看看體育比賽,吹吹牛。這才是我喜歡的生活,在世界上任何地方都可以實現的生活方式。

我是很喜歡紐約,但是身處何地并不會對我的自由創作者身份形成任何束縛。就日常工作而言,沒什么是存在地域限制的,所以我不同意類似“你必須搬去某個地方才能開辟一番事業”的說法。很多人會說紐約是創意之都,這里每一個人都是藝術家,你會在這里得到很多啟發。但實際上,像“你必須去某個地方才能實現某個目標”這樣的思維定勢往往是一道自己強加給自己的枷鎖。

Ryan:我完全同意你的說法,但問題的另一層意思是布魯克林作為一個藝術社區對你的影響。大家都喜歡紐約,可對我們而言,是這里的居住者成就了紐約。我好奇的是,成為這個創意社區的一分子對你而言是否重要?還有,你在這里有什么收獲?

Justin:Depthcore把形形色色來自不同界別的創意之士聚到一塊去,于是我身邊總是圍繞著很多有創意的人。可以與志趣相投的人交流當然很重要。有人和你一起討論某個設計創意過不過關、或者陪你度過工作上的難關,是很快樂的。我們在Depthcore里所經歷的是從一個學生,變成一個略知皮毛的業余愛好者,又慢慢成長為一個頗有心得的愛好者,進而成為職業設計師,甚至是受追捧的職業設計師。在成長進階的過程中,我們互相扶持,沒有對方就沒有后來的自己。但是,成為我們這種群體的一部分,并不需要面對面地膩在一塊兒。

也許這只是我習以為常的判斷,因為我總是可以在線上獲得大家的幫助和支持,無論我在哪里。這是我所知的唯一方式。如果你想真人對談,那么紐約就是最理想的地方了。雖說我在紐約的所有朋友都從事創意行業,而且這也是我們當初之所以相識的原因,但我們之所以能成為真正的朋友,是因為大家的人生觀相近,而不是因為職業相似。

Q:正常情況下,你每天是怎么度過的?

Justin:起床后,帶Frank去散步,回家后處理一些日常雜務:整理發票單據、收發郵件、看點書。我還會查看一下體育積分榜和消息概要。如果那天是鍛煉日,我便去做做運動。吃完午餐后開始工作,先是做個人項目Facets,然后是客戶業務。晚上7點開始,我又帶著Frank去散步,直到Ting回來,我的工作時間才算是結束了——那是我們一起消遣娛樂的時間,煮晚餐、和朋友們約會,或者在沙發上看動畫片《開心漢堡店(Bob’s?Burgers)》。

Q:你最近在聽什么音樂?

Justin:新歌老歌都有。最近在聽Lorde和Neil?Young的歌。我一直挺喜歡Metallica,SBTRKT,Washed?Out,FKA?Twigs和Kendrick?Lamar的歌。我還聽不少伴奏音樂,像Teen?Daze和Tycho的音樂。

Ryan:我們的音樂口味很相似哦。那你最喜歡的電視節目和電影是什么?

Justin:我工作的時候以電視為伴,所以我真的什么節目都看。《黑道家族(Sopronos)》是個不錯的選擇,我還喜歡《凡人煩人(Bored?to?Death)》《宋飛正傳(Seinfeld)》《抑制熱情(Curb?Your?Enthusiasm)》《路易不容易(Louie)》《絕命毒師(Breaking?Bad)》和《火線(The?Wire)》。

電影很難選。我在澳大利亞收藏了500張DVD——還記得我剛才說我過去在零售店打工嗎?打工的錢都花在買DVD上了。特別喜歡的電影有《黑客帝國(The?Matrix)》《低俗小說(Pulp?Fiction)》《謀殺綠腳趾(The?Big?Lebowski)》。最喜歡的電影之一是《第六感生死緣(Meet?Joe?Black)》,它對死亡有一個美麗而細膩、黑暗又帶點幽默感的剖析。我最喜歡的迪士尼電影是《變身國王(The?Emperor’s?New?Groove)》,神一般的David?Spade(電影配音)實在(把國王)演繹得太精彩。這是我最喜歡的五部電影。啊,還有《王牌播音員(Anchorman)》!

Q:你最喜歡的一本書是?

Justin:這比前一題還難回答。我喜歡閱讀。我說不出最喜歡的一本書是什么,但我可以說說我最喜歡的一些書:村上春樹的《發條鳥年代記(The?Wind-Up?Bird?Chronicle)》和《世界盡頭與冷酷仙境(Hard-Boiled?Wonderland?and?the?End?of?the?World)》,David?Mitchell的《云圖(Cloud?Atlas)》,Luke?Davies的《糖果(Candy)》。“冰與火之歌”系列小說很不錯。最近我在看Hugh?Howey的筒世界傳奇(系列末日后小說三部曲Wool、Shift、Dust)。

Tina:你小時候最喜歡的一本書是什么?

Justin:我看很多Enid?Blyton的故事書,她是最優秀的英語兒童讀物作家之一。她的好幾個系列作品我都很喜歡,像“秘密七人組(The?Secret?Seven)”系列和“冒險四人組(The?Adventurous?Four)”系列。小時候我還喜歡Murray?Ball的《福特羅特公寓(Footrot?Flats)》。

Q:你最喜歡的食物是?

Justin:我的回答可能很無趣,但我真的很喜歡吃三明治——培根雞蛋三明治加芝士、牛油果、番茄。我的口味再簡單不過。

嘿,你想知道我最拿手的菜式是什么嗎?

Q:當然!

Justin:烤雞胸!我調制好一些特別的雞肉腌料,在烤架上烤熟。我會算好時間,所以肉質特別鮮嫩。

Q:我們什么時候可以去你家嘗嘗?

Justin:隨時歡迎,來我家我給你們烤雞吃。我把食譜都記下來了。

Q:好呀。最后一個問題是,你想留下什么遺產?

Justin:我覺得這個問題是一個簡化的概念,所有正為事業奔忙的人都需要把這個問題謹記于心。我走過的每一步逐漸成就了今天的自己,我不會去考慮當前的努力對將來有什么影響。歸根到底,我不過是希望做一些令自己開心而且有意思的設計作品。而所有這些作品——無論效果如何——都將會是我的遺產,但我并不擔心它們是好是壞。

Tina:就個人而言,你想留下什么遺產?

Justin:沒有。我只是努力做個好孩子、關心身邊的人,并不是努力成為最偉大、最了不起或者最閃耀的人。我的追求不過是成為一個正派體面的男人。

有關?Justin?M.?Maller?詳盡資料及作品,請訪問他的網站:![]() Justin?M.?Maller

Justin?M.?Maller

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?蘇州vi設計—蘇州畫冊設計—蘇州廣告設計—蘇州廣告制作—蘇州logo設計